○大槌町職員服務規程

昭和43年11月27日

訓令第1号

〔注〕 平成12年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 通常服務

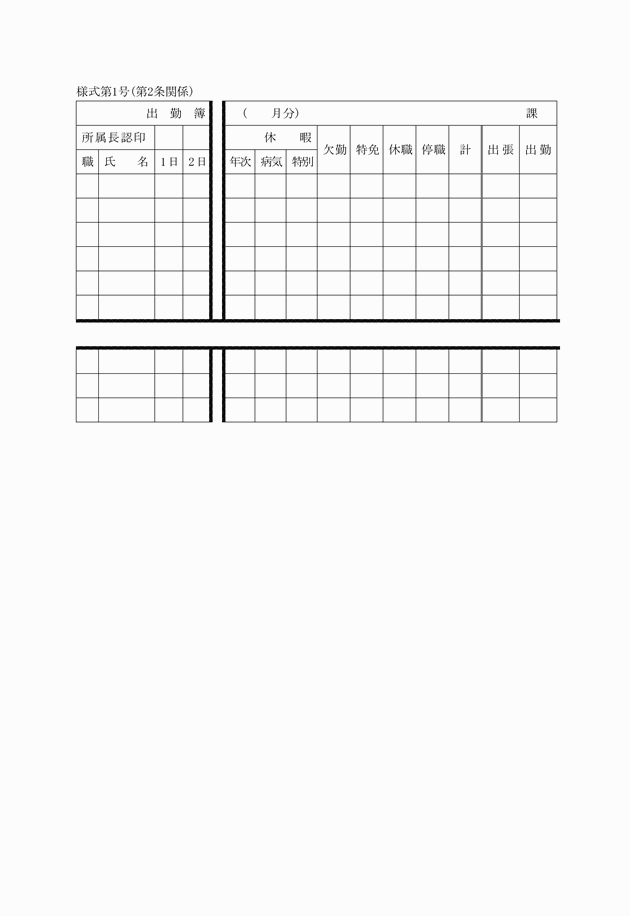

(出勤簿)

第2条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。

2 出勤簿は、所属長が管理し、毎日出勤時に確認すること。また、前月分の出勤簿を整理し、総務課長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、勤怠管理システム(電子計算機を用いて職員の勤務状況等に関する事務を電磁的に処理するためのシステムをいう。以下同じ。)が整備されている職員にあっては出勤簿の押印に代えて勤怠管理システムに打刻し、所属長にあっては勤怠管理システムにより勤務状況を管理することができる。

一部改正〔令和6年訓令3号〕

(欠勤、遅刻、早退及び休務)

第3条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を受けることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

2 所属長は、総務課長にその旨を通知しなければならない。

(勤務中の離席)

第4条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(執務環境の整理)

第5条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔、整とんに留意するとともに、物品の保全活用に心がけなければならない。

(退庁及び勤務時間外の登庁)

第6条 職員は、特に命令がない限り勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして、速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に収納し、又は保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、勤務日において各課(室)において退庁が最終のときは、その旨を当直者に報告しなければならない。

3 職員は、勤務時間外に登庁したときは、その旨を当直者に通知しなければならない。

4 前項の場合においては、退庁するときも、また同様とする。

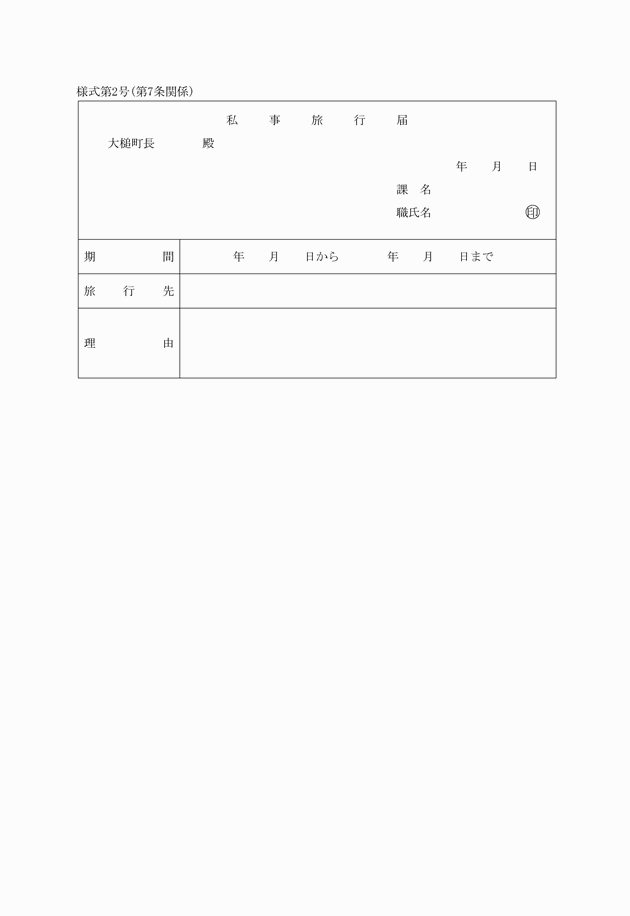

(私事旅行)

第7条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたつてその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行届(様式第2号)を所属長に提出しなければならない。ただし、休暇の申請に際し所定の申請書等にその旨記載することをもつてこれに代えることができる。

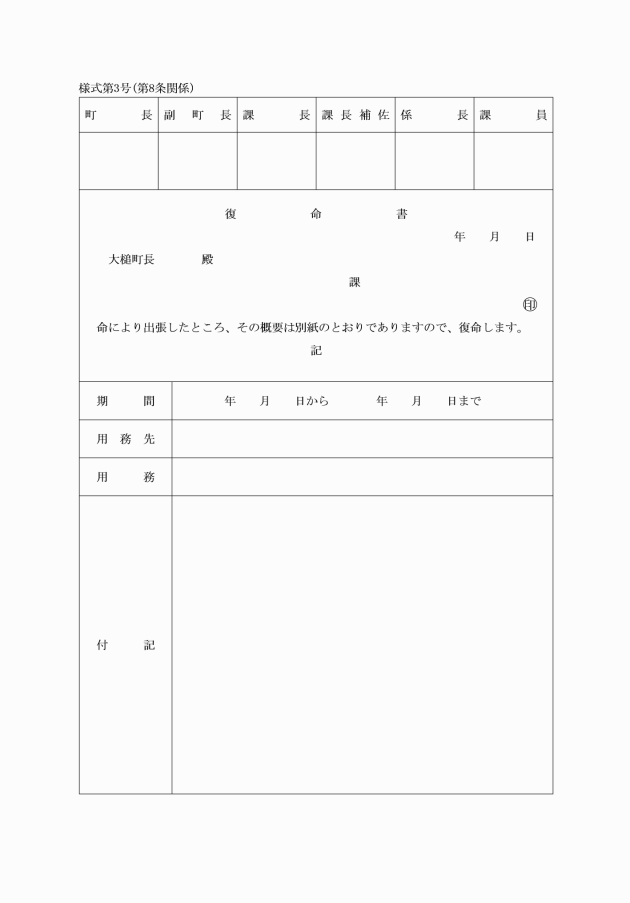

(復命)

第8条 公務のため出張を命ぜられた職員は、当該出張から帰庁した場合においては、直ちに口頭をもつて所属長にその概要を復命するとともに、遅滞なく復命書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、用務の軽易なものについては、課長等の承認を得て復命書を提出しないことができる。

2 前項の職員は、その出張が長期にわたる場合においては、出張の途中において適宜復命しなければならない。

3 職員が出張命令の期限内に帰庁することができないときは、速やかにその旨を課長等に申し出て、指示を受けなければならない。

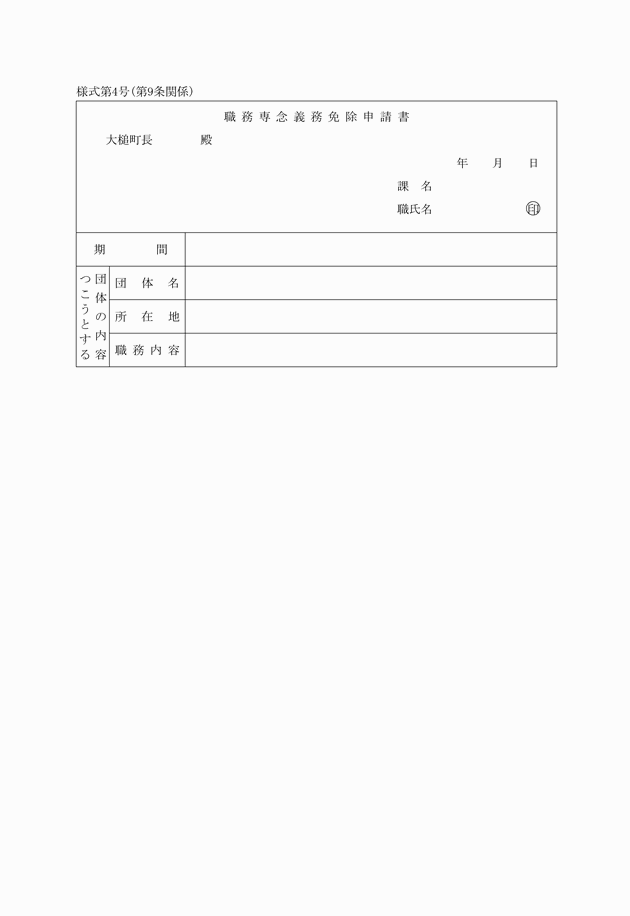

(職務専念義務免除の申請手続)

第9条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年大槌町条例第35号)第2条の規定に基づき、その職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第4号)を課長等を経由して総務課長に提出しなければならない。

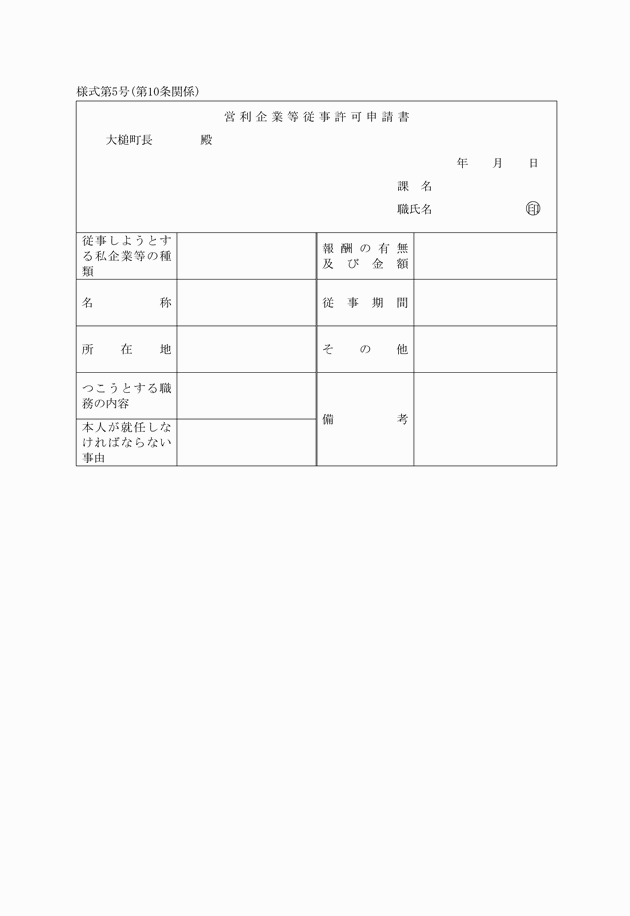

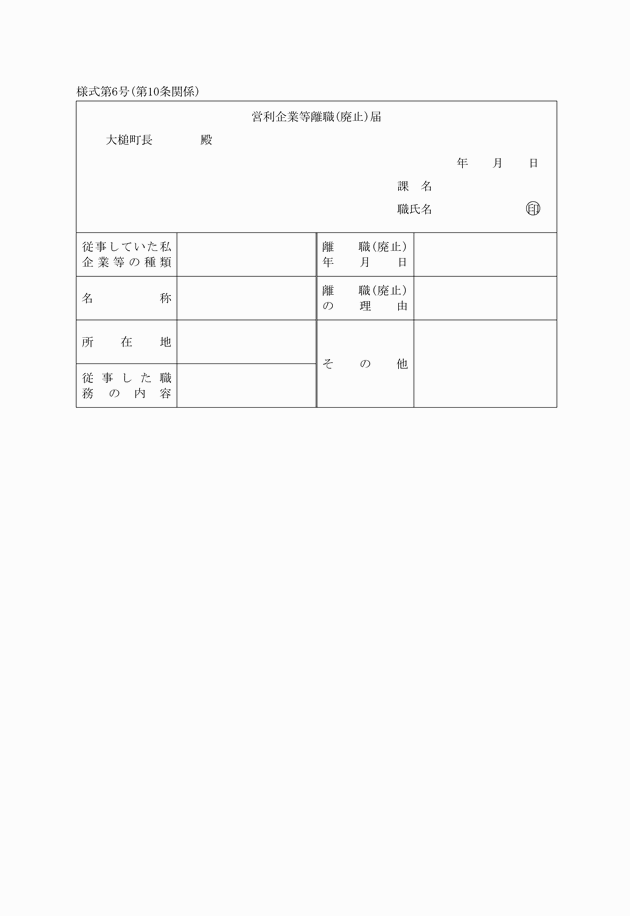

(営利企業等への従事許可の申請手続)

第10条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第5号)を課長等を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 課長等は、前項の申請書に意見を付するものとする。

3 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職(廃止)届(様式第6号)を課長等を経由して総務課長に提出しなければならない。

一部改正〔平成29年訓令3号〕

(着任)

第11条 職員が採用され、又は転任若しくは配置換を命ぜられた場合においては、その発令の日(発令の日以後に発令の通知を受けた場合において、その通知を受けた日)から起算して5日以内に着任しなければならない。

2 残務整理、事務引継その他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任できないときは、あらかじめ課長等を経由して総務課長の承認を得なければならない。

(1) 退職するとき。

(2) 休職を命じられたとき。

(3) 異動を命じられたとき。

(4) 組織の改正等により担任事務の移動があったとき。

一部改正〔平成25年訓令2号〕

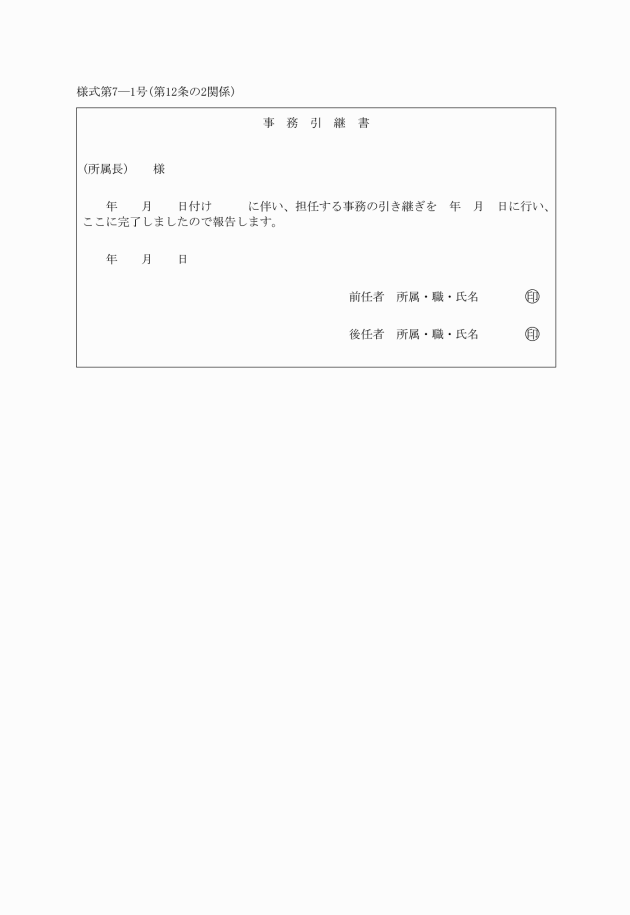

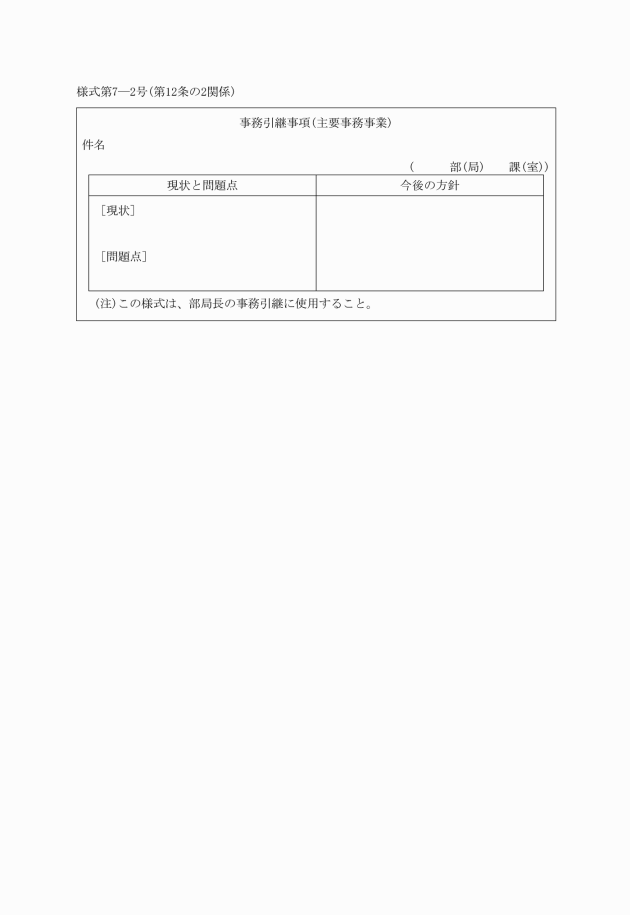

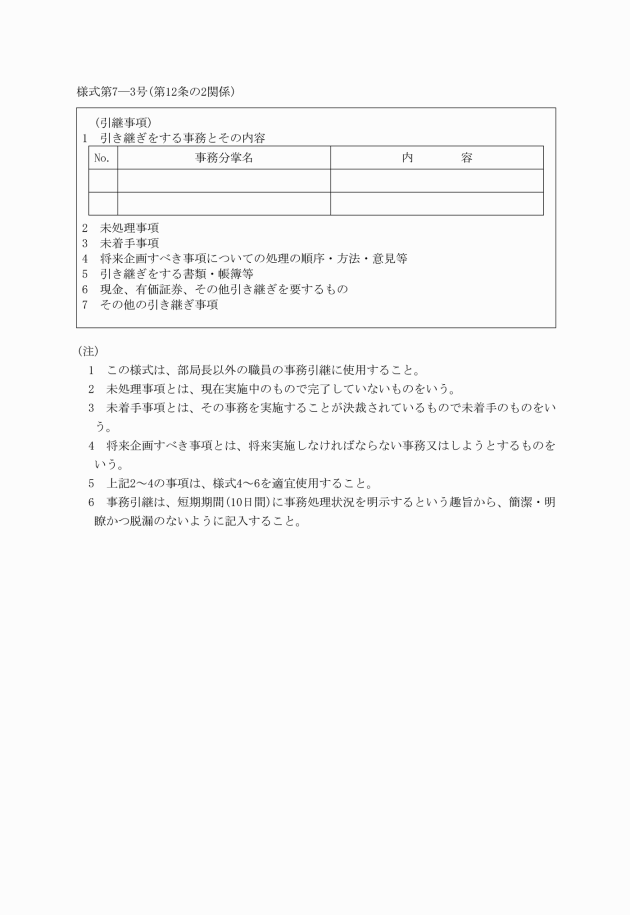

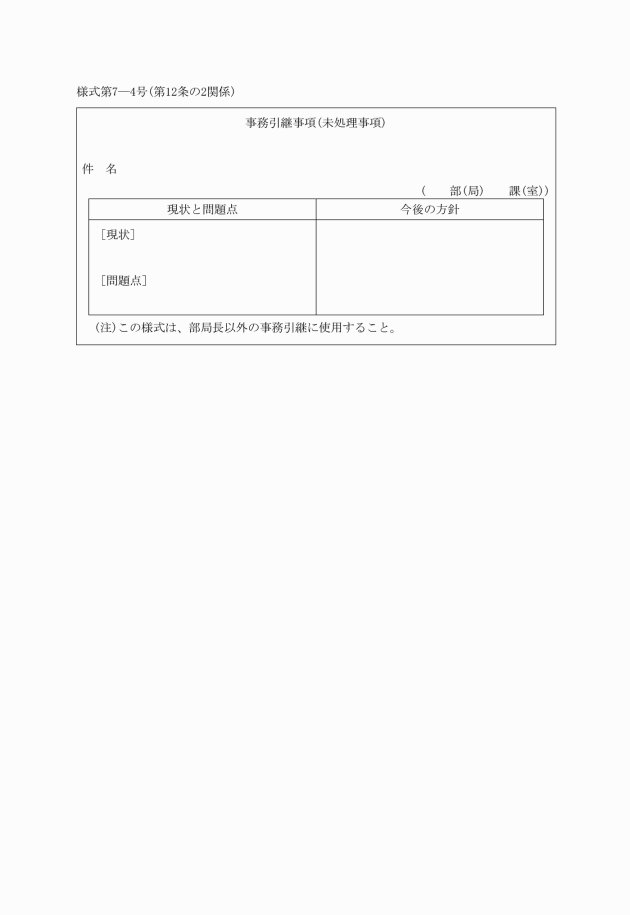

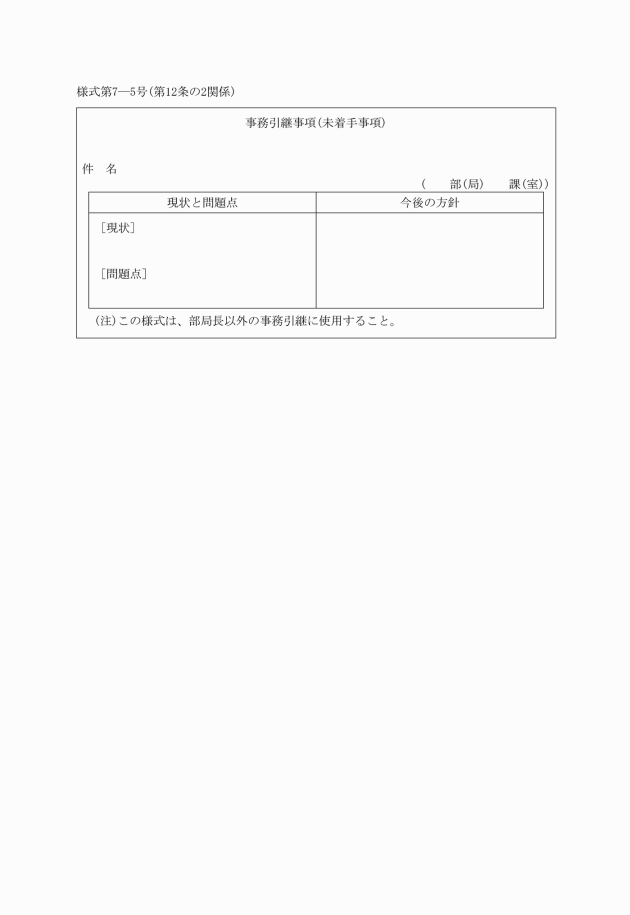

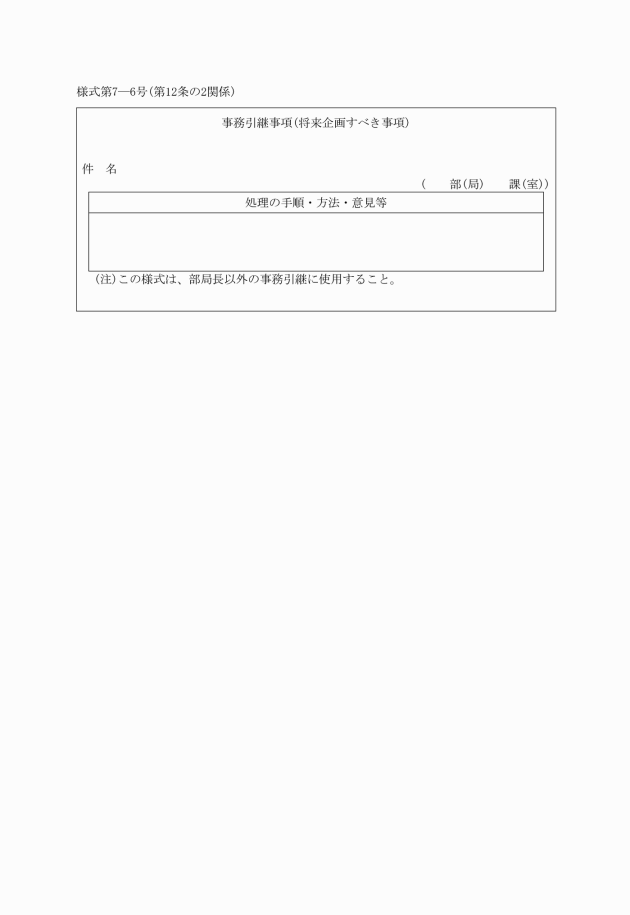

(事務引継の方法)

第12条の2 事務引継は、前任者が引継の事由が生じた日現在で作成した事務引継書(様式第7―1号~様式第7―6)を後任者に提示することにより行うものとする。

2 後任者は、前項の規定により事務引継書の指示を受けた場合において、これに疑義があると認めるときは、前任者とともにこれを所属長(部長にあっては副町長。以下同じ。)に申し出なければならない。

3 所属長は、前項の申し出があったときは、その事項について関係者の意見を徴し、又は調査を行ったうえ当該疑義を明らかにし、必要な調整措置を講じなければならない。

4 前3項の規定により事務引継が終了したときは、前任者及び後任者が連署、押印し、後任者は、速やかに所属長に報告するものとする。

追加〔平成25年訓令2号〕

(前任者又は後任者に事故あるときの事務引継)

第12条の3 前任者又は後任者が病気、死亡その他の理由により事務引継を行うことができないときは、所属長の指名を受けた者が前任者又は後任者に代わって事務引継を行わなければならない。

追加〔平成25年訓令2号〕

(組織の改正等による事務引継)

第12条の4 組織の改正等により、局・部又は課(以下「局等」という。)の分掌事務の全部又は一部が他の局等の分掌事務の全部又は一部となったときは、その事務を分掌していた局等の長が前任者として、新たにその事務を分掌することとなる局等の長が後任者となり引き継ぎ、引き継ぎ後所属長に報告するものとする。

追加〔平成25年訓令2号〕

(事務引継書の整理、保存)

第12条の5 事務引継書は2部作成し、1部は後任者が保有し、1部は所属長に提出するものとする。

追加〔平成25年訓令2号〕

(事務引継書の提出)

第12条の6 総務部長及び総務課長は、必要があると認めたときは、事務引継書の提出を求めることができる。

追加〔平成25年訓令2号〕

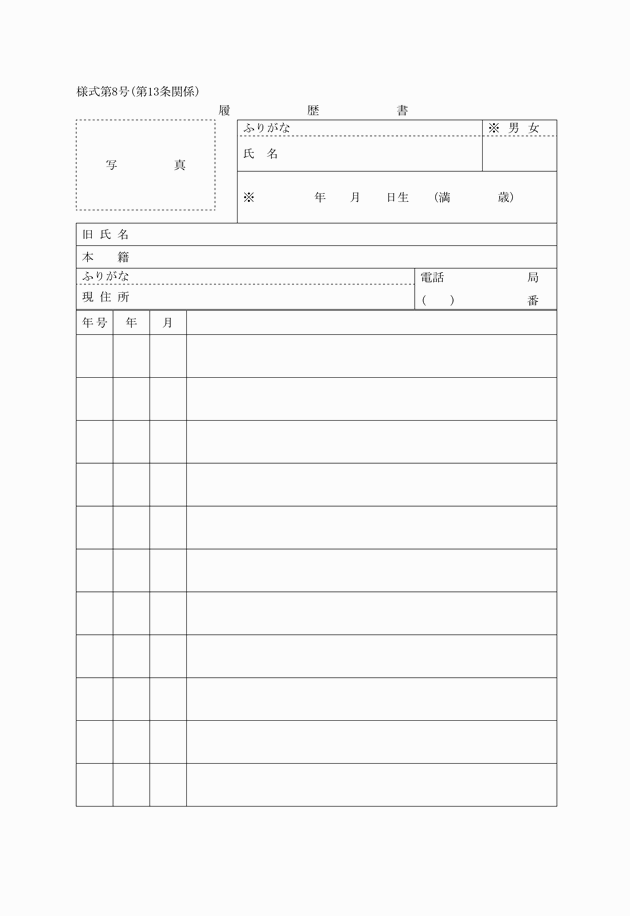

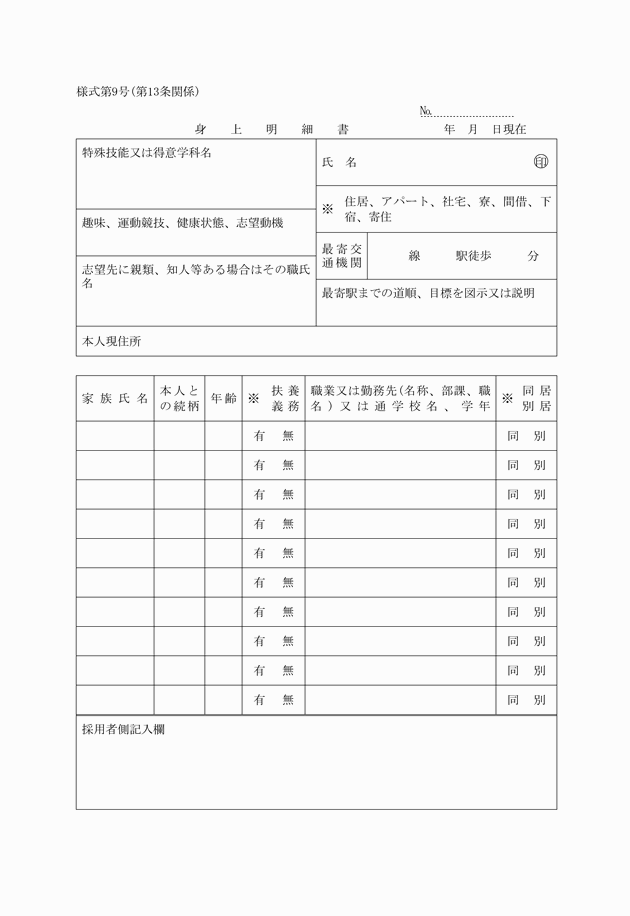

2 前項の履歴書又は身上明細書の記載事項に異動を生じた場合においては、その異動した事項を総務課長に届け出なければならない。

(書類、書籍等の公開)

第14条 職員は、課長等の承認を受けなければ書類、書籍等を公務を除くほか他人に示し、又は内容を告げ、若しくはその謄本、抄本等を与えることはできない。庁外に携行しようとするときも、また同様とする。

2 職員は、宅調べのため書類、書籍等を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ課長等の承認を受けなければならない。

(証人、鑑定人等)

第15条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨課長等に届け出なければならない。

2 前項の場合において地方公務員法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で申請しなければならない。

(非常持出し)

第16条 重要な書類は、持ち出し易い書箱に納め、見易い場所にこれを置き、「非常持出」の表示を朱書し、あらかじめ重要性に応じた順位を定めておかなければならない。

(火災、盗難等の予防)

第17条 職員は、火災、盗難等の予防に常に注意し、退庁の際は、書類、書籍を所定の場所に整とんしておかなければならない。

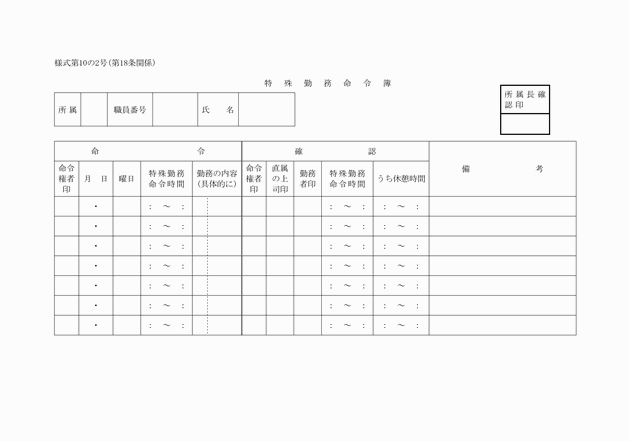

(時間外勤務命令等)

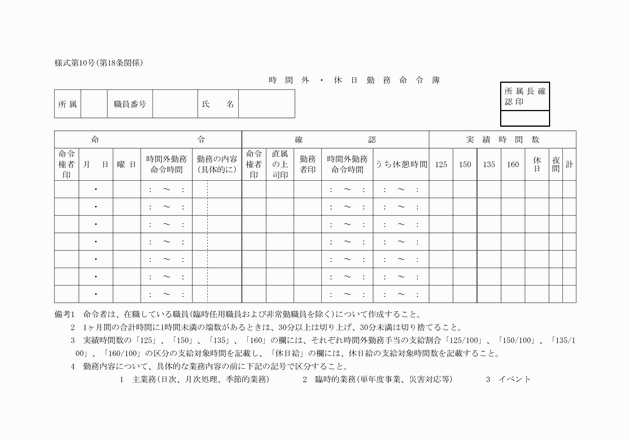

第18条 課長等は、時間外勤務、休日勤務又は特殊勤務を命ずる場合は、その都度事前に命令を発しなければならない。ただし、災害等緊急かつやむをえない勤務はこの限りでない。

全部改正〔平成12年訓令1号〕、一部改正〔平成14年訓令7号・令和6年3号〕

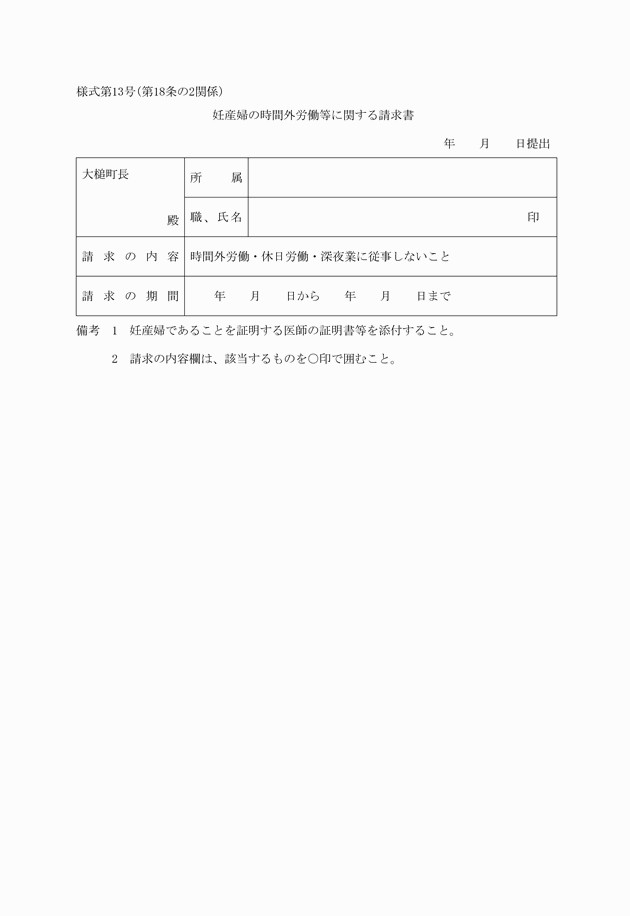

(妊産婦の時間外労働等)

第18条の2 職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条に規定する請求をしようとするときは、妊産婦の時間外労働等に関する請求書(様式第13号)を所属長に提出しなければならない。

第3章 非常服務

(災害時の服務)

第19条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその付近に火災その他災害が発生したときは、直ちに臨機の処置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。

2 前項の災害の発生が休日等であるときは、職員は、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

第4章 当直

(当直)

第20条 当直は、職員(課長を除く。)2人をもつてこれに充てる。ただし、町長が必要と認めた場合は、増員することができる。

(当直の種類及び勤務時間)

第21条 当直は、宿直及び日直の2種類とし、その勤務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 休日(大槌町の休日に関する条例(平成2年条例第13号)に規定する町の休日をいう。)の午前8時30分から午後5時15分まで

2 前項の勤務時間を経過しても、なお引継ぎを終わらなければ退庁することができない。

(当直者の職務)

第22条 当直者は、おおむね次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書及び物品の収受並びに保管

(2) 急を要する文書及び物品の発送

(3) 庁舎内外及びその附属建物の取締り及び火災、盗難の予防

(4) 災害その他突発事件に対する措置

(5) 外部との連絡

(当直の割当て)

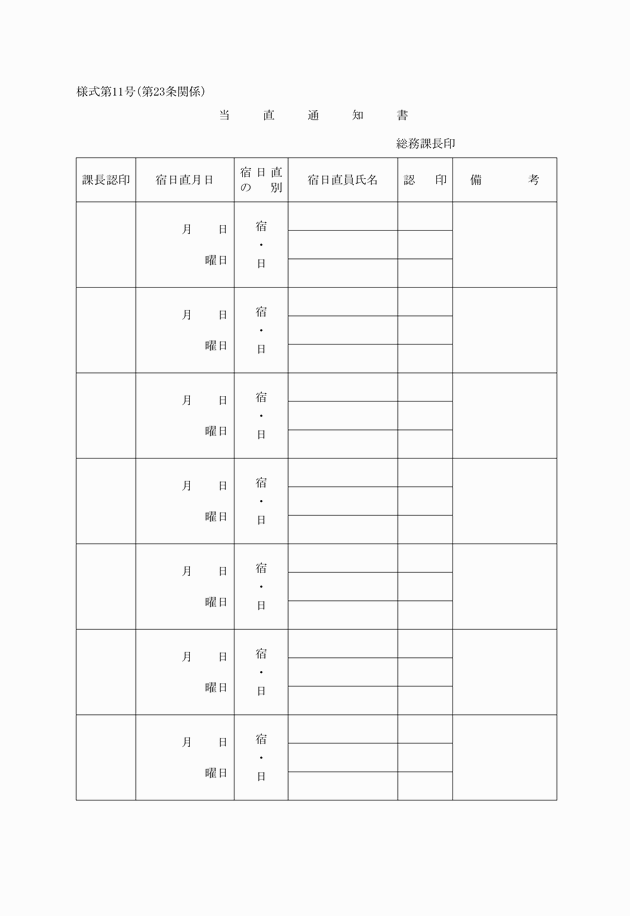

第23条 当直の割当ては、総務課長が行う。

2 次に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 健康上の理由により当直を行うことが不適当と認められる者

(2) 新たに採用された職員で、その採用の日から1月を経過しない者

3 総務課長は、あらかじめ定めた順番により当直を割り当て、月末までに翌月の勤務日を当直通知書(様式第11号)により本人に通知し、認印を徴しなければならない。

第24条 当直の通知を受けた者が出張又は病気その他の理由により勤務できないときは、代理者を定め、所属課長を経て総務課長の承認を受けなければならない。

(非常事態の措置)

第25条 当直者は、火災その他非常事態が発生したときは、総務課長に速報し、指揮を受けるとともに、町長、副町長及び関係課長等に連絡しなければならない。

一部改正〔平成18年訓令7号・19年1号〕

(文書及び物品の取扱い)

第26条 当直者は、その当直勤務中に送達された文書及び物品を収受した場合においては、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 電報は、直ちに電報配付簿に記載し、内容が急を要すると認められたものについては、関係の長又は名あて人に配布し、又は電話等によりその内容を伝えてその処理の指示を受けるものとし、内容が急を要しないと認められるものであり、かつ、受領すべき者が退庁しているときは、保管すること。

(2) 親展文書及び特殊文書は、それぞれ書留配付簿又は物品配付簿に記載した上で保管すること。

(3) 異議、訴訟又は選挙関係の文書その他の文書でその到達の日時がその効力に影響するものは、その旨が外観上明らかな場合には、封筒又は当該文書の欄外に到達日時を記入して取扱者が認印した上で保管すること。

(4) 前3号に規定するもの以外の文書及び物品は、一括保管すること。

(5) 前各号の規定により保管した文書及び物品は、当直勤務終了後、本庁にあつては総務課長にそれぞれ引き継ぐこと。ただし、当直の引継ぎを次の当直員に対して行うときは、その者に引き継ぐこと。これらの場合において電報配付簿、書留配付簿又は物品配付簿に記載した文書又は物品については、その到達を確認の上、引継ぎを受けた者から当該帳簿に受領印を徴して引き継ぐこと。

(庁内の巡視)

第27条 当直者は、次により庁内を巡視し、火気、戸締り等を点検しなければならない。

(1) 宿直 午後6時、午後9時、翌日午前6時

(2) 日直 午前9時、正午、午後3時

(庁内秩序の維持)

第28条 当直者は、休日等における職員その他の者の庁内への出入りを取り締るとともに、庁内秩序の維持に努めなければならない。この場合において職員以外の者の来庁については、特に注意し、庁内秩序の維持又は庁舎の警備取締り上支障があると認めるときは、その者に退去を命ずる等適当な措置をとらなければならない。

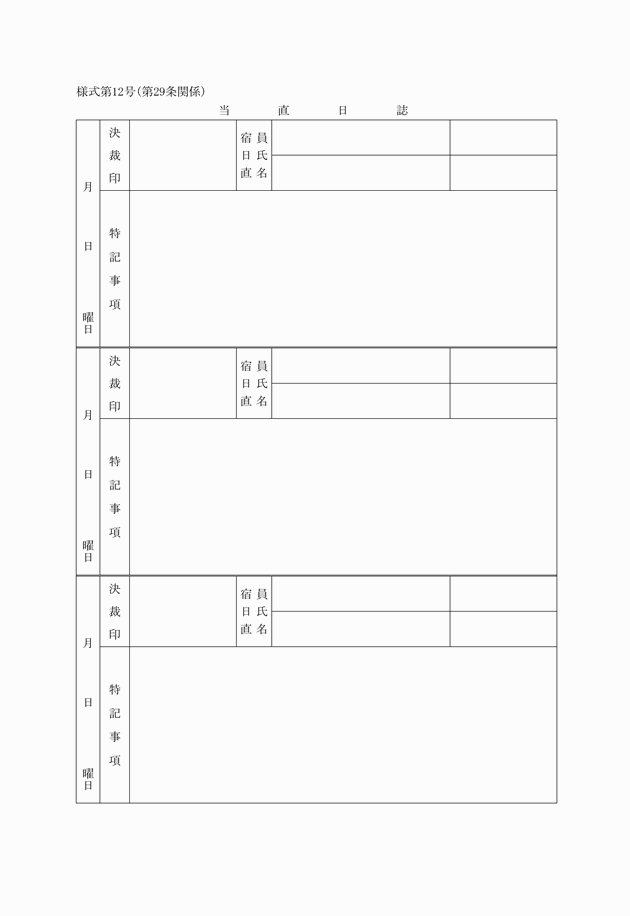

(当直日誌)

第29条 当直者は、当直勤務中の状況その他所定の事項を当直日誌(様式第12号)に記載し、翌日総務課長に提出しなければならない。

第5章 徽章着用

(職員徽章着用)

第30条 常勤職員は、大槌町職員徽章を着用しなければならない。

2 徽章は、左えり部又は左胸部に着用するものとする。

3 職員が退職し、免職され、若しくは休職にされたときは、速やかに徽章を総務課長に返還しなければならない。また、貸与された徽章を他人に貸与、交換若しくは譲与してはならない。

(特例)

第31条 この訓令により難い事項は、別に定めることができる。

附則

1 この訓令は、昭和44年1月1日から施行する。

2 大槌町職員徽章着用規程(昭和35年訓令第1号)は、廃止する。

附則(昭和45年7月27日訓令第5号)

この訓令は、昭和45年8月1日から施行する。

附則(昭和62年1月20日訓令第1号)

この訓令は、昭和62年2月1日から施行する。

附則(平成3年9月21日訓令第3号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

附則(平成4年12月25日訓令第8号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年6月30日訓令第8号)

1 この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に、改正前の規定により使用された用紙は、この訓令の規定により使用されたものとみなす。

附則(平成8年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年8月22日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成18年7月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月15日訓令第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年2月27日訓令第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月18日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

一部改正〔平成18年訓令7号・19年1号・20年4号・令和6年4号〕

全部改正〔平成25年訓令2号〕

追加〔平成25年訓令2号〕

追加〔平成25年訓令2号〕

追加〔平成25年訓令2号〕

追加〔平成25年訓令2号〕

追加〔平成25年訓令2号〕

全部改正〔平成14年訓令7号〕

追加〔平成14年訓令7号〕