○大槌町電子計算組織の管理運営規程

平成11年3月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、電子計算組織の適正かつ効率的な利用を図るため、管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 記憶媒体 電子計算組織に係る個人情報を記録している入出力帳票、リスト、カード、磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスクその他の記憶媒体をいう。

(2) ドキュメント システム設計書、操作手順書、プログラム説明書、コード一覧表その他個人情報を電子計算組織により処理するための要領書及び仕様書をいう。

(3) 端末装置 電子計算組織と通信回線その他の方法により接続されている個人情報の入出力機器をいう。

(4) データ 電子計算組織に係る入出力帳票に記録された情報及び記憶媒体をいう。

(電子計算組織の管理者等)

第3条 電子計算組織の総合的な管理を図るため総括管理者及び副管理者を置く。

2 総括管理者は、副町長の職にあるものを充てる。

一部改正〔平成19年訓令1号〕

(総括管理者等の職務)

第4条 総括管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 電算処理に係る事務の総合調整に関すること。

(2) データの保護及び管理の適正化に関すること。

(3) 端末装置の運用管理の統括に関すること。

2 副管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

3 副管理者は、総括管理者を補佐するとともに、総括管理者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

一部改正〔平成20年訓令4号〕

(保護責任者)

第5条 電子計算組織により処理する個人情報の保護管理を行わせるため、個人情報保護責任者を置き、電子計算組織により処理する事務を所管する課長等(以下「所管課長等」という。)をもって充てる。

(所管課長等の職務)

第6条 所管課長等は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 電子計算機器の運用に関すること。

(2) 電子計算機器の運用に伴うデータ等の保護に関すること。

(3) 電子計算機の適正な使用に関すること。

(4) その他、当該課等の所管する特定事務のデータ等の管理に関すること。

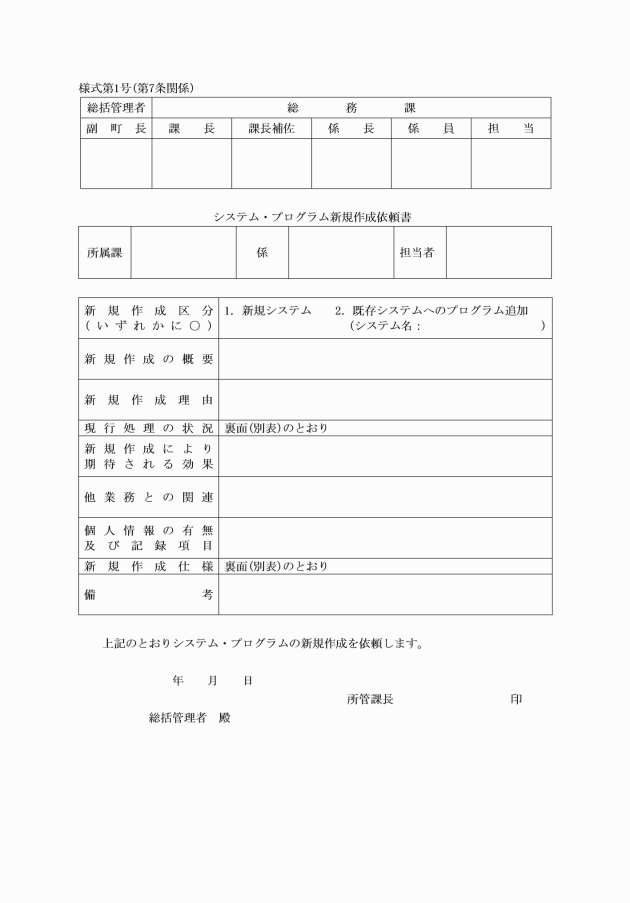

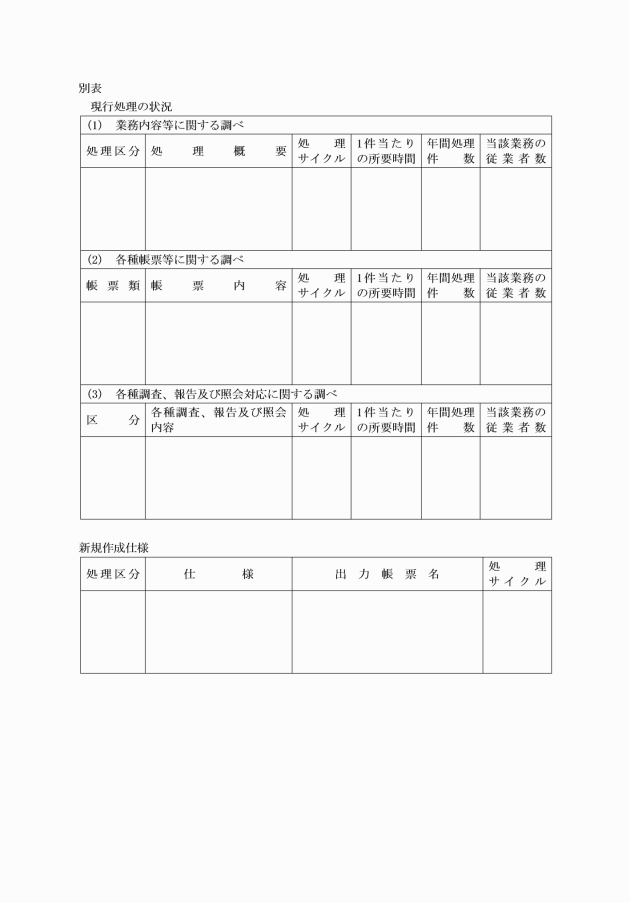

(新規開発等)

第7条 所管課長等は、新たに電子計算組織により個人情報を処理するときは、システム・プログラム新規作成依頼書(様式第1号)を作成して、総括管理者に提出しなければならない。

2 総括管理者は、前項の規定による提出があったときは、条例の規定、他の業務との整合性、必要性、開発に係る経費、費用対効果等を調査検討して、その可否を決定し、当該所管課長に通知するものとする。

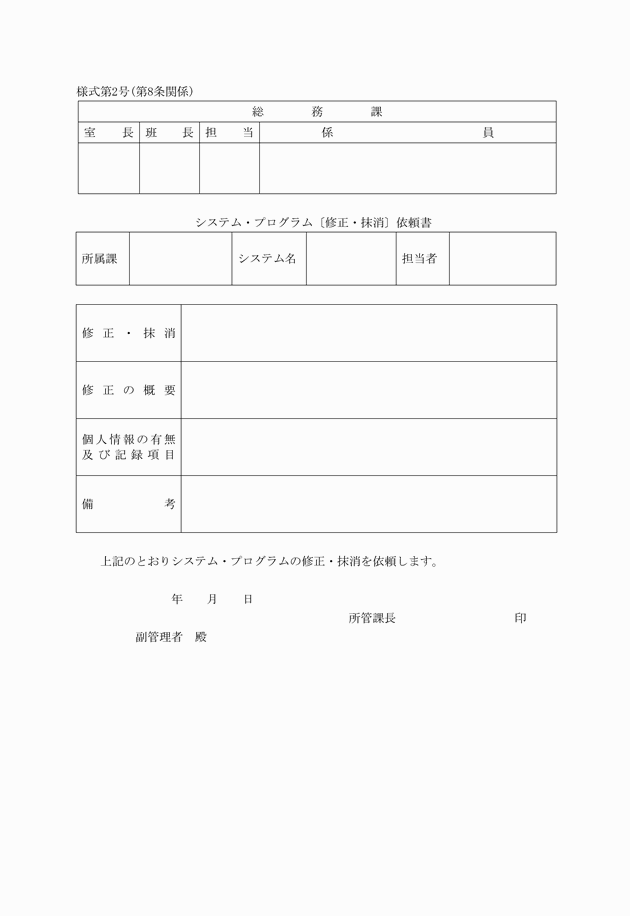

(システムの変更)

第8条 所管課長等は、システム・プログラムの修正、抹消をする必要が生じたときは、システム・プログラム〔修正・抹消〕依頼書(様式第2号)によりあらかじめ副管理者と協議しなければならない。

2 副管理者は、前項の規定による依頼があったときは、必要な調整を加え、その適否を決定しなければならない。

(事務委託の事前協議)

第9条 所管課長等は、雷子計算組織により個人情報を処理する事務を委託するときは、あらかじめ、当該事務の委託について総括管理者に協議しなければならない。

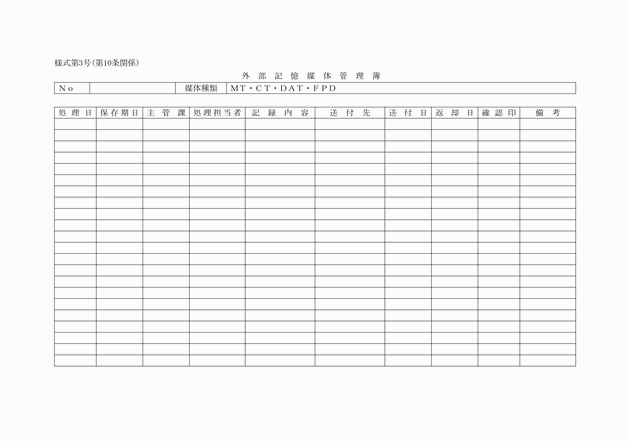

(記憶媒体の管理)

第10条 副管理者は、記憶媒体を保存するときは、保管に関する必要な事項を外部記憶媒体管理簿(様式第3号)に記録し、保管用具に収納して適正に管理しなければならない。

2 所管課長等は、外部記憶媒体使用時には、副管理者の確認を受けるとともに、管理簿に所要事項を記載する。

(ドキュメントの管理)

第11条 副管理者は、ドキュメントを所定の場所に保管する等適正に管理しなければならない。

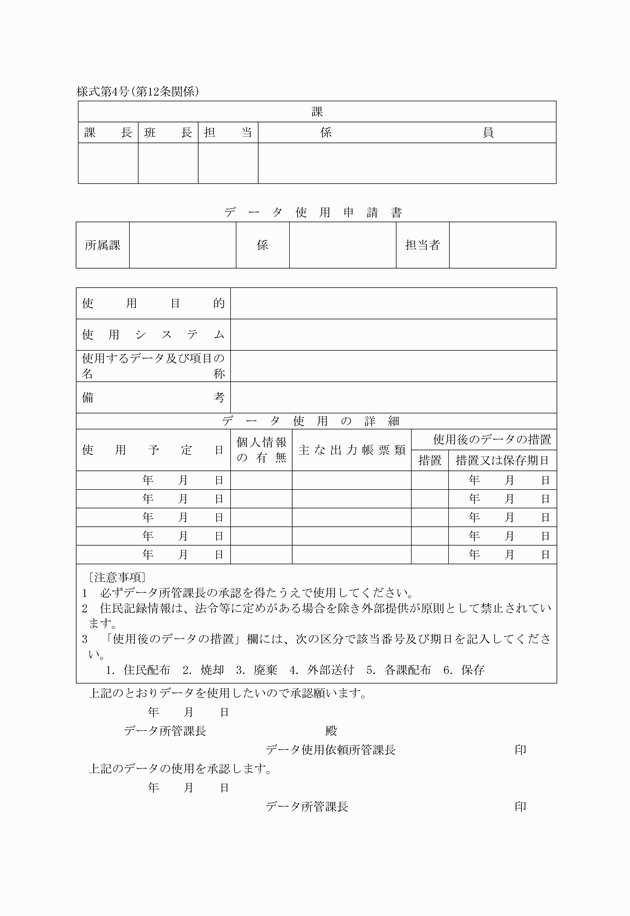

(内部データの使用)

第12条 内部データを使用依頼する所管課長等は、その所掌する事務に関して、他の課等の所管に属するデータを利用する必要があるときは、データ使用申請書(様式第4号)により、当該利用しようとするデータを所管する課等の長の承認を得て使用するものとする。

2 内部データを使用依頼する所管課長等は、前項の規定により承認を受けたデータをその目的以外に利用してはならない。

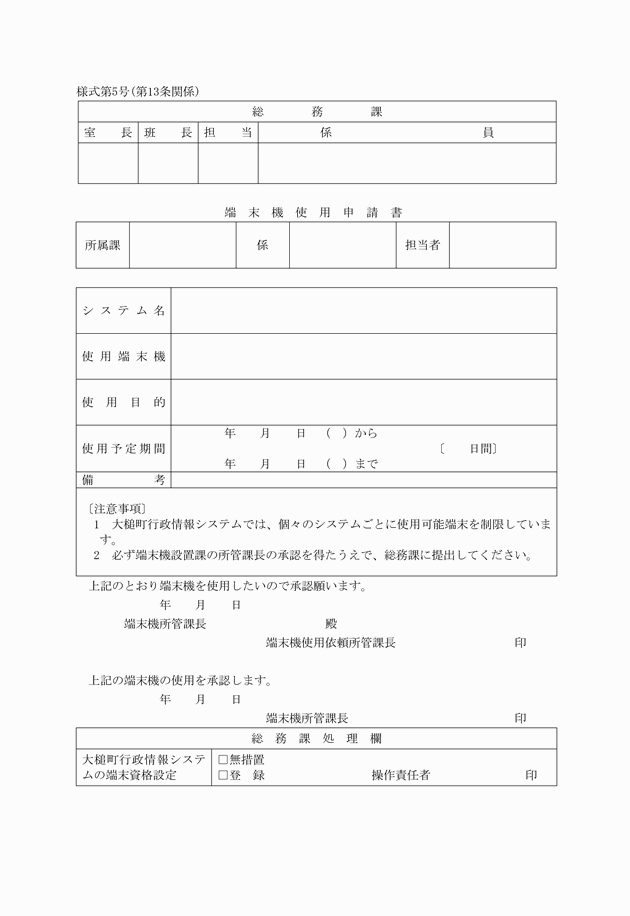

(端末装置の操作制限)

第13条 端末装置は、取扱担当者その他所管課長等が特に指示した者でなければ操作してはならない。ただし、業務の都合により、他課の端末機を使用しなければならない場合は、端末機使用申請書(様式第5号)により、使用する端末機設置課の所管課長の承認を得て、副管理者に提出しなければならない。

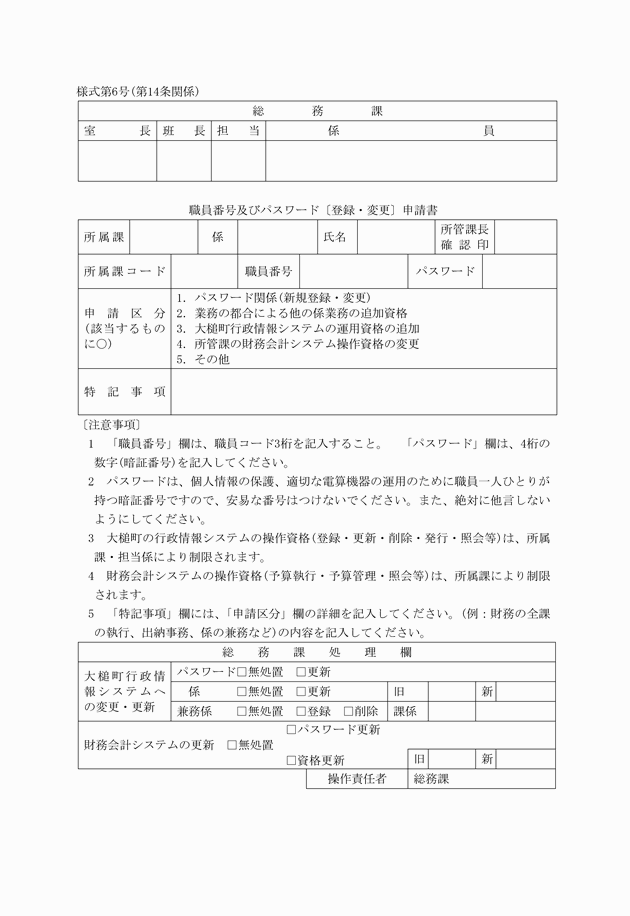

(個人情報の技術的保護措置)

第14条 総括管理者は、事務処理に必要な個人情報以外の個人情報の端末装置からの検索及び端末装置による個人情報の改ざんを防止するため、必要な技術的措置を講じなければならない。

2 副管理者は、個人情報の保護及び適正な運用管理を図るため、職員番号、パスワードによりシステム操作資格を登録し、必要な制限を行う。

3 システム操作資格は、当該業務を所管する課の担当係員のみ操作可能とする。ただし、業務の都合により、他課又は他係の業務についても操作資格が必要なときは、職員番号及びパスワード〔登録・変更〕申請書(様式第6号)を副管理者に提出するものとする。

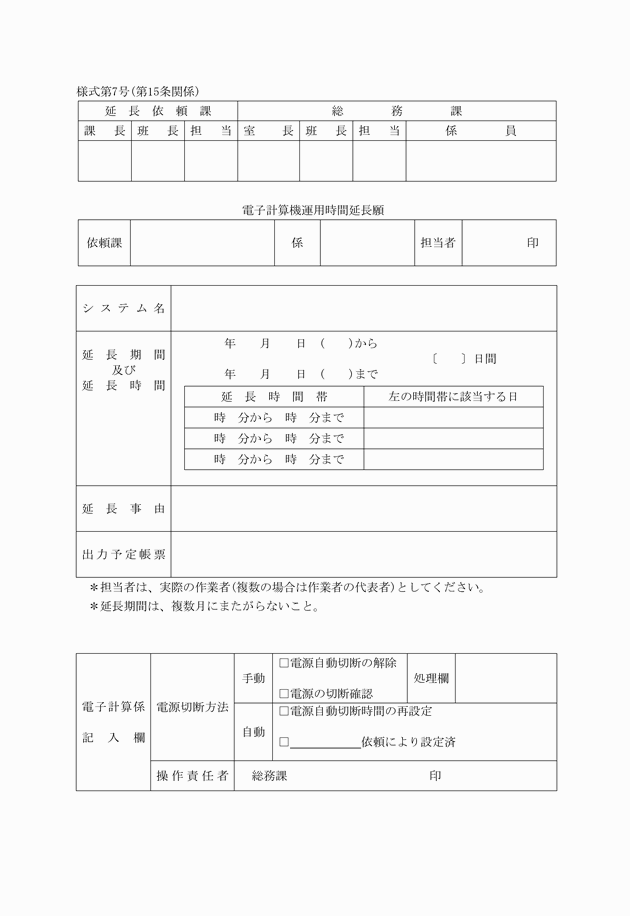

(端末装置の時間外使用)

第15条 所管課長等は、勤務時間外に端末装置を使用しようとするときは、電子計算機運用時間延長願(様式第7号)を副管理者に提出するものとする。

2 副管理者は、前項の規定により時間延長願の提出があったときは、その適否を決定し、速やかに当該端末機所管課長に通知しなければならない。

(保安措置)

第16条 所管課長等は、電子計算組織の設置場所における火災その他の災害発生及び盗難等に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。

(事故発生時の対策)

第17条 総括管理者は、電子計算組織の機能に重大な障害その他の事故が発生した場合の対策を定めるとともに、その内容を周知しなければならない。

2 所管課長等は、前項の事故が発生したときは、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、総括管理者にその結果を報告するとともに、復旧のための措置を講じなければならない。

附則

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

一部改正〔平成19年訓令1号・20年4号・令和6年4号〕

一部改正〔平成20年訓令4号〕

一部改正〔平成20年訓令4号〕

一部改正〔平成20年訓令4号〕

一部改正〔平成20年訓令4号〕

一部改正〔平成20年訓令4号〕